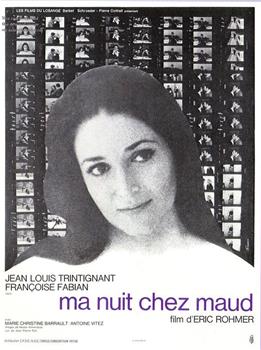

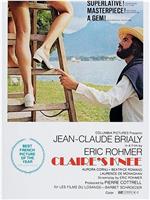

慕德家一夜(1969)

别名:我在温柔乡(港) / 幕德家的一夜 / My Night at Maud's

时长:110分钟

上映时间:1969-05-15(戛纳电影节) / 1969-06-04(法国)

类型: 剧情 爱情

语言:法语

地区:法国

导演: 埃里克·侯麦

演员: 让-路易·特兰蒂尼昂 弗兰西丝·法比安 玛丽-克里斯汀·巴洛特

更新时间: 02-09 07:30

简介:电影为侯麦《六个道德故事》系列之一。故事讲述一个34岁的****让-**斯(简-**斯·特林提格南特Jean-LouisTrintignant饰)爱上了一个年轻的女***。他偶遇老朋友维塔尔(安东尼·维特兹Antoine……更多>>

《慕德家一夜》下载资源

《慕德家一夜》相关推荐

《慕德家一夜》慕德家一夜》剧情内容介绍

《慕德家一夜》

基本信息

慕德家一夜原名:** nuit chez Maud,又名我在温柔乡(港)、幕德家的一夜、** Night at Maud's。1969年剧***情类型片,创作于**地区,具有法语语言版本。由埃里克·侯麦执导,并由埃里克·侯麦任编剧,携幕后团队创作。集众多位让-**·特兰蒂尼昂、弗兰西丝·法比安、玛丽-克里斯汀·巴洛特等著名实力派明星加盟。于1969-05-15(戛纳电影节),1969-06-04(**)公映。

剧情简介

电影为侯麦《六个道德故事》系列之一。故事讲述一个34岁的****让-**斯(简-**斯·特林提格南特 Jean-Louis Trintignant 饰)爱上了一个年轻的女***。他偶遇老朋友维塔尔(安东尼·维特兹 Antoine Vitez 饰),被邀请到一个**豪放的****慕德(弗兰西丝·法比安 Françoise Fabian 饰)家**进晚餐。饭桌上,持有不同道德思想的三**谈宗教、无神论、爱情、道德、以及哲学家帕斯卡尔的生活与哲学著作等话题。聊到深夜,外面下起了大雪,维塔尔离去,慕德劝说让-**斯留宿一夜。慕德是情场高手,她极尽挑逗之能事去引诱他。保守忠诚的****让-**斯面对了两难之境,一方面心中已有所爱,另一方面美艳的慕德实在又难以抗拒。他半推半就,最终还是**住了美色的**。后来,他与心爱的女孩结婚,却发现她竟然曾是慕德丈夫的**。...

获奖情况

第43届奥斯卡金像奖:最佳原创剧本(提名):埃里克·侯麦

第42届奥斯卡金像奖:最佳外语片(提名)

第22届戛纳电影节:主竞赛单元 金棕榈奖(提名):埃里克·侯麦

慕德家一夜影片评价

《慕德家的一夜》是一部不折不扣的大闷片,它所反映的道德焦虑跟侯麦个人有重要联系。电影里男女双方的对手戏堪称经典,他们没有拖泥带水,不会故意引导和迷惑观众,话中有话的奥妙也不是世故两字所能形容 。《慕德家的一夜》 淋漓尽致地展现了侯麦呆板背后的机智风趣和沉闷伴随的意味深长 ,影片将看起来不适合转化为影像的文学故事成功的搬上了银幕,一半时间都在谈论宗教与感情,表达出所有的浪漫爱情与固执道德都是风中尘埃,而故事里人物的行为言谈只是遮蔽思想外衣的主题。

《慕德家一夜》评价

余小岛 2018-10-11

一个看似狗血的四角恋关系竟然能侯麦包装得如此微妙,实在是妙不可言。。。抛弃妻子的丈夫(也可以说是那个朋友角色),优雅妩媚的妻子,满口哲学和宗教的男主,还有年轻美丽的**,总之四个人,两男两女,形成一个完美的关系闭环,互有牵连和瓜葛,剪不断理还乱,直到最后一刻的旁白才点明一切。。一个绝妙的悖论:在喜欢的人面前,什么道德宗教哲学都是扯淡;在不喜欢的人面前,就要扯道德宗教哲学了。

有心打扰 2017-06-07

1.**会把自己的故事藏得很深,闭口不言,埋葬回忆;男人则是把过往的**韵事放得很浅,轻易就会触动;2.“不管怎样,那是很久以前的事了,我们说过再也不谈这事的。”3.**容易原谅,男人难以释怀;4.究竟何种情况才更致命呢?

胤祥 2010-06-10

侯麦最负盛名的作品,没有之一,获奥斯卡最佳外语片及最佳原创剧本提名。阿尔门德罗斯掌镜,内景精细,茫茫大雪和山下小镇真好看。片中提出两个命题:A社会和政治毫无意义,B历史具有某种意义,这个命题延续到《三重间谍》。本片建立在帕斯卡哲学关于确定性的讨论之上。侯麦长片自此全部看完。

Mignon松弛地 2012-10-17

**,在穆德家那夜的情况真是之前情景再现...看得时候焦虑死了。侯麦电影里头脑才是最重要的*** = =

Adiósardour 2010-10-17

如果我选择了一个**作为我妻子,那么我给她的爱,是足以对抗时光的。如果我停止爱她,那么我会鄙视我自己。 Si je choisis une femme pour ** femme, c'est que je l'aime dans un amour qui résiste le temps, ** si je ne l'aimais plus, je me mépriserai

康报虹 2017-06-13

“六个道德故事”之三:混乱的男女 影片开头所营造的道德困境很容易将之与数学的概率论相关联,但将一个选A还是选B的问题一层层剖开,竟隐晦地展示出如此复杂的男女关系。结尾两人各自心怀鬼胎、女主将沙子抛洒而出、一家人奔向了大海——如果道德陷入了难以打破的僵局,除了忘掉它,还有更好的办法吗?

源 2020-04-21

#CC#《慕德家一夜》里穿插着一个神秘主题,即[偶然],在帕斯卡的思考论述中,换喻的偶然编织着整个谜团,这个主题在他一部探讨[数学概率]的著作中初见端倪。他后来为解决**问题用到离散随机变量[期望值]的概念也被侯麦加入慕德的餐桌谈话中,以证明在某个地方,某种程度的***。但只是慕德才是玩弄偶然游戏,即真正选择游戏的人。 “真正的道德会嘲笑道德;这就是说,判断的道德——它是没有规则的——是嘲笑精神的道德的。”帕斯卡在《思想录》写到,他强调人的根本动机就是获得幸福,但一切社会规则都具有[虚假性],包括宗教的道德观,这种[虚伪]总是无法战胜[自私]的本性。但自私的本性这一说法也是表面的,应该是人的本性捉摸不透,是任性的。它们的[交叉点]发生在慕德的房间内,观众要像画家那样,有个距离,但不能太远。

R.B.Flask 2019-05-17

虽然我也觉得映前讲四百击也太不专业了不过一想到有可能和一个**同场看整个周末还是像吃了*一样

朱熠 2012-10-13

我无法对这部电影作出评判。因为我承认电影**,关于信仰的言语交锋,道德与原欲博弈的暗流涌动,完美与真诚的情感却被证明只是矫饰与欺骗的角力,坚守的信仰与道德在一朝一夕间就能轻易颠覆。但那又怎样,我完全看不下去。

白斬糖 2020-10-08

关于宗教的讨论其实不是男女那点**前尴尬的游戏,而是人物白描的骨架,和道德冲突的外衣。甚至比起一夜共枕的暗流涌动,信仰问题上遮掩地自圆其说在更深层地触及小资产阶级们隐秘的瘙痒。最后时刻,Louise的谎言并非一种圣人式的体贴,也不单是对**条例的反讽,而是为一种虚假的“恩典”圆场终究要付出的代价。Louise要到那一刻才能知道信心所要求的牺牲,即Françoise所渴念的无条件“恩典”,她没想到的却是,它并非从天而降,而是以小资产阶级懦弱道德的名义施予的。这才是文本深层去戏剧性的隐痛。 是的,这样的争执仍然满是资产阶级的臭气,它才没有发现自己的心机和躲藏其实一无所用,也毫无缘由。