《恐怖走廊》下载资源

《恐怖走廊》相关推荐

《恐怖走廊》恐怖走廊》剧情内容介绍

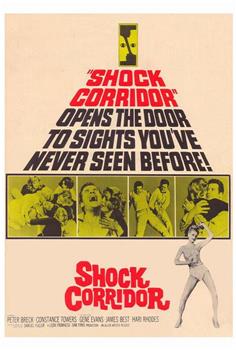

《恐怖走廊》

基本信息

恐怖走廊原名:Shock Corridor,又名惊恐回廊。1963年剧情、悬疑类型片,创作于美国地区,具有英语语言版本。由塞缪尔·富勒执导,并由塞缪尔·富勒任编剧,携幕后团队创作。集众多位彼得·布瑞克、康斯坦丝·陶尔斯、吉恩·埃文斯、詹姆斯·***、哈里·罗兹等著名实力派明星加盟。于1963-09-11(纽约首映)公映。

剧情简介

为了获得普利策奖,一名记者谎称自己患有精神疾病,而**了疯人院,以此来调查一个**犯。但当他逐渐接近那名凶手时,疯狂也亦步亦趋地慢慢侵袭到他的头脑...... 这部描写疯人院中离奇案件的影片充斥着塞缪尔.富勒锐利的愤怒色彩,令人不寒而栗

恐怖走廊影片评价

这部描写疯人院中离奇案件的影片充斥着塞缪尔.富勒锐利的愤怒色彩,令人不寒而栗,这部描写疯人院中离奇案件的影片充斥着塞缪尔.富勒锐利的愤怒色彩,令人不寒而栗。由于采用了黑白胶片拍摄,影片的恐怖气氛得到了不错的体现。

《恐怖走廊》评价

赱馬觀♣ 2009-03-27

“这走廊是一条通往普利策奖的魔力高速路。”……影片十天就拍完。好友约翰福特探班时好奇,“萨米,为什么在这么寒酸的地方拍?”“我的故事不适合大的地方。”富勒回道,“它是不正常的。”……此片在圣巴蒂安电影节上赢得了特别人道主义奖。富勒拒绝领奖,“这不是该死的人道主义电影,这是火爆动作剧情剧,把你们的奖颁给英格玛伯格曼!”

琧婯 2010-11-07

太刻意意图太明显 b级片就是b级片 记者发疯的理由并不充分 批判性一般 结尾也不咋地 最关键的是整体流畅性不高没有带入感

芦哲峰 2011-08-03

每个人都是疯狂的,不疯是疯狂的一种状态。

喷子 2011-07-08

三个病人,分别隐喻着**战争、种族歧视和冷战威胁,象征主义的手法与彩色画面的插入均增强了其批判性,可过于明显的指向性使三个段落之间的联系与流畅感打了折扣。富勒的叙事与古典叙事有着显著的区别,不讲求封闭性与严谨性,而是为了制造抓人眼球的高光卖点而忽略上述规律,典型的记者背景所造就的

荒也 2014-12-08

1,光源的恣意性(和第一个证人交谈场面)2,用小人置于长廊远处,增强**效果(长廊的尽头是画)(茂瑙《日出》的引用?)3,声音的多重性(胖子的歌声和梦中女友的声音)。4,镜框被打破,外部物质的介入(下雨)5,彩色(回忆)和黑白(现实)的分离。6,。。。

托尼·王大拿 2016-03-06

片头用光影的布置和走廊的景深营造出幽闭的不平衡感,疯人院就是一个高度象征化的美国,三个证人恰是三个社会顽疾的代表,暴雨的**则是崩溃似的爆发;富勒把精神**拍的直刺人心,黑白与彩色的比对很绝妙。

RayonVert 2018-07-27

不知道在多大程度上受到了《卡里加里博士》和的影响。心理状态方面处理的一般(弗洛伊德倒是cue到很多次。。。),最好的体现主观精神状态的是室内暴雨那一场戏,主要是没拍好逐渐丧失心智、从假***到真的沉溺的这样一个渐变过程;最用心的安排应该是社会政治的相关话语了:三个证人背后分别是50s美国社会的几个重要症结:麦卡锡主义/**战争/**、种族问题、冷战/核恐惧。到底谁是凶手没有这个探案过程重要。富勒拍这片的时候也不是年轻导演了,但对于色彩突如其来、毫无预兆地打破时空连续性的反差处理是现在看来也很大胆的想法。

Vini_Kazma 2012-06-07

Samuel_Fuller拍精神**段落的视听太赞了。黑白/彩色——现实/梦境

冰红深蓝 2017-01-18

塞缪尔·富勒代表作,黑色电影经典。1.政治寓言,代表冷战,种族,技术3方面问题的目击者+为名利而失去自我的记者=美国疯人院。2.套层结构,扮演中的扮演营造出虚实难辨之感。3.3处彩色臆想段落,走廊雷雨的摇镜呈现。4.不断失语直至僵直呆立的紧张型精神**症,是对社会规训结果的绝佳象喻。(8.8/10)

** 2017-11-08

富勒这个导演,有一绝对不会说二,不论是电影的内容还是手法都非常直接犀利不留一点余地。记者出身的他为了揭露二战的黑幕毅然奔赴**,这不就和本片主角一模一样吗😳电影在尊福拍剩的片场只用了十天就全部拍完,拍到最后还大搞破坏,杀青后两位大导赶紧拍拍**开车逃走了😂…