《王昭君》下载资源

《王昭君》相关推荐

《王昭君》王昭君》剧情内容介绍

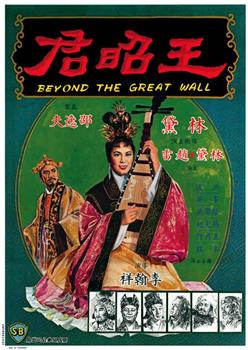

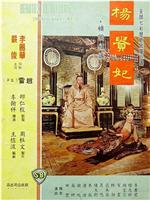

《王昭君》

基本信息

王昭君又名Beyond the ***** Wall。1964年戏曲类型片,创作于中国香港地区,具有汉语普通话语言版本。由李翰祥执导,并由王植波任编剧,携幕后团队创作。集众多位林黛、赵雷、洪波、张翠英、李英等著名实力派明星加盟。于1964-11-21(中国香港)公映。

剧情简介

汉宫选秀,王昭君(林黛 饰)自恃才貌双绝,拒绝向无耻的宫廷画师毛延寿(洪波 饰)行贿。毛怀恨在心,有意**昭君,致使昭君在随后的三年间未曾蒙受元帝(赵雷 饰)临幸。昭君一腔幽怨无与人诉,终日对月枯坐,感怀悲歌。某晚,元帝闲庭漫步,偶闻昭君歌声,待为相见,惊为天人。随后细细勘查,方知毛延寿倚仗画师身份肆意弄权,颠倒黑白。经历这一变故,昭君平日飞升,得到元帝宠幸。毛心慌自乱,望北而逃。他怀揣昭君画像,将其奉至匈奴可汗面前,谎称受元帝之命前来和亲。可汗信以为真,奉上定礼,却遭元帝拒绝。匈奴不堪受辱,遂起兵入其中原,由此上演昭君出塞的千古传奇…… 本片根据古典戏曲《昭君出塞》改编。

《王昭君》评价

易思棠 2016-12-29

《汉宫秋》的本子。太节烈,不像历史的王昭君,而活下去比死更难。布景没大场面,纯写意了,如长城……人物来来去去,一上一下,很戏曲,加上有唱词。里面最好的一幕是出塞别父母,后面太大义凛然了,那一段,她还是有怨的。所以“少学文章多习武,莫作文臣作武臣。武将*戈能杀敌,文官无计只和亲。”

左胸上的吸盘 2020-01-21

勉强两分。这片子有毒,上映当年,主演林黛和编剧王植波都死了,四年后演毛延寿和单于的那两位也死了。林黛的扮相显得人很浮肿啊,这年她才30岁而已,我30岁时的状态都比她好……片里有大量唱段,还乱入了几次黄梅调(我也不知道这片子的唱法都是从哪来的)。没想到的是,毛延寿居然成了主角,埋没王昭君事发,他逃去匈奴地界搬弄是非,凭三寸不烂之舌怂恿单于先礼后兵抢老婆、令汉元帝痛失老婆徒呼奈何,我只是不明白,让这么一个市井无赖水平的画师,在皇帝和单于之间胡说八道纵横捭阖来充当本片主线,是因为编导的精神有问题么?——这有什么可看的?渲染了一大通汉元帝跟王昭君的苦情,表现手法就是俩人一直哭丧个脸,作为观众我觉得看见这种电影也是非常之丧气了——这是个格调问题,编导跟随着文盲小民的偏好,怎么能做出深切的悲剧

心缘静水 2012-04-05

对原有故事改编了,把毛延寿刻画成*臣,匈奴、汉朝两国平起战争是因为王昭君?林黛的王昭君扮相很美,赵雷的皇帝扮相很柔弱,镜头的运用行云流水,一气呵成!

Comel 2017-11-08

毛延寿那么抢戏,可见改编到啥程度

仙女隹鸲* 2020-12-29

2018-07-14,棚景与同年的深宫怨共为港产片之巅峰,有生气不呆,风来明清宫廷五彩,起水纹挟云气,不似当今工业假,侯导聂隐娘实景也没这种灵动。翰祥野心至此,容邵氏不得了;林黛后面的妆容五官立体感突出,施上**,柔光加仰拍,悦目;朱牧居然可以演王龙这样的角色;欧阳莎菲四十岁演小家碧玉仍有风姿,文秀是一出山就是老太太了;翰祥夫人最后的银幕亮相;李英长相是大一号的杨群

赱馬觀♣ 2020-09-28

毛延寿竟然可以把忠臣藏高家吉良与**榜阐教申公豹的主营业务一网打尽!没法不喧宾夺主抢戏成功。但真正的问题不在于一个被虚构的宫廷画师主导了历史进程,而在于蒙蔽圣听这档事,盼幸宫怨与**战事、赈灾徇私之类的确有所不同,其封建局限性始终过于强烈,就算王昭君没被丑画一进宫门即被恩宠又当如何?帝妃恩爱再如胶似漆也很难引起现代观众的共情!从这个角度上说马致远的戏剧强化版未必敌得过后汉书·南匈奴传中的简单叙述:“入宫数岁,不得见御,积悲怨”,也就是由于入宫很长时间,却一直未得到皇上召见的机会,因而心生悲怨,于是决定出塞。……没有多情的皇帝,更没有阴**画师,纯粹姐姐我自觉不爽,必须要换个活法!

Vanitywish 2010-11-10

李翰祥离开邵氏前最后一部作品,依旧有才华,依旧风格混淆,甚至美工*装,有水袖、有百褶裙。

Memento Mori 2011-11-19

林黛演什么像什么人的妈。李翰祥拍戏节奏可真棒啊。

予泓 2019-05-27

看到第24分钟,发现剧情是按野史拍的,不是正史。看完全片才明白这是导演在表达在他所处的**和环境中,不能直抒的胸意。 不能再多说了,再多就剧透了。总之,这是1964年香港上映的老电影。自己体会一下吧~

烈焰红唇龙 2021-12-04

*饰不错,但不适合林黛,后者的遗作竟然是一部野史为基础肆意臆想的历史戏,颇为遗憾。